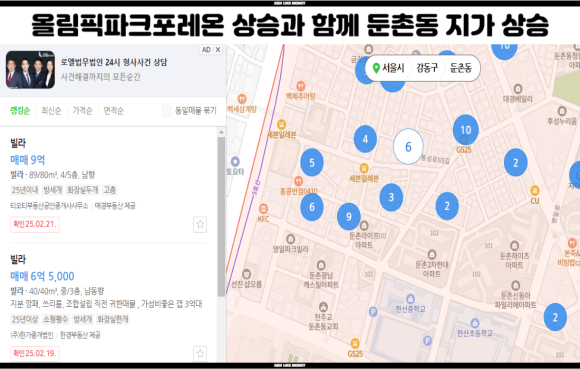

일반적으로 토지 계약을 진행할 때는 금융사를 통해서 대출을 진행하는 경우가 대부분이다. 대출기간은 금융비용과 직결되므로 토지를 계약하는 것도 전략이 필요하다. 토지를 계약할 때는 보유량이 많은 토지주, 지역사회에 영향력이 많은 사람의 토지 순으로 빠르게 계약한다. 이유는 지가의 상승을 예방하는 것이다. 토지대금은 계약금, 중도금, 잔금 혹은 계약금, 잔금으로 분할하여 납부한다.

오늘은 부동산 PF 시공사 시행사 자금유동화 방법입니다.

부동산 자금조달 금융기법

잔금은 PF시 납부하는 것이 가장 일반적이나 협의에 따라 BRIDGE LOAN으로 일부 지급하거나 한국토지주택공사와 같은 공공기관에서 낙찰 받은 택지의 경우 중도금을 협의하여 환불하기도 한다.

가장 먼저, 금융사 협조를 통한 PI(PRINCIPLE INVESTMENT), BRIDGE LOAD PF가 있다. PI는 계약금에 대한 대출로 PI와 여타의 자금조달 방법에 가장 큰 차이는 "담보 유무"이다. 엔젤투자나 PI는 명확한 담보가 없이 사업성만 보고 진행된다. 그래서 기업금융이나 부동산 계약금 투자에서는 적은 금액 대비 과도한 수익률을 요구할 수 있는데 그 이유는 투자금 전액 손실 리스크가 있기 때문이다.

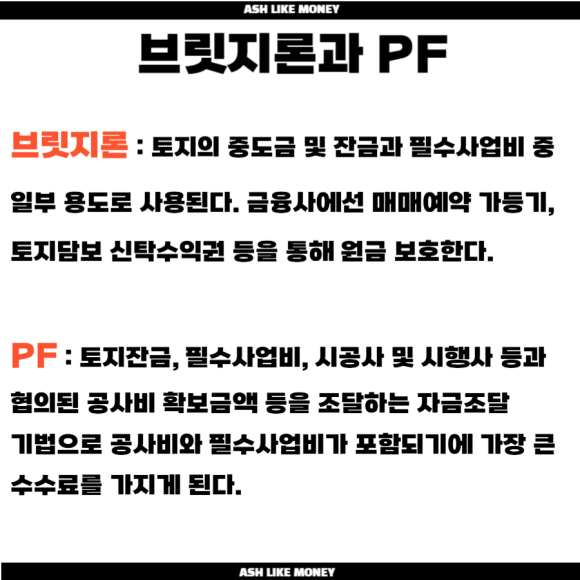

BRIDGE LOAN과 PF는 자금회수전략이 있다. 그래서 대출이라고 볼 수 있다. PI를 바라보는 다른 시점 중 하나는 기간의 정함이다. 대출은 대출기간이 명시되어있지만 투자 성격의 PI는 대출기간이 정해져 있지 않는다. BRIDGE LOAN은 흔히 브릿지라고 부르는데 토지의 중도금 및 잔금과 필수사업비 중 일부 용도로 이용된다. 금융사에서는 매매예약 가등기, 토지담보 신탁 수익권 설정 등을 요구하는 경우가 있는데 이는 원금을 보호하기 위해서이다.

PF는 토지잔금, 필수사업비, 시공사 및 신탁사 등과 협의된 공사비 확보금액 등을 조달하는 자금조달 기법이다. 3가지 금융조달 방법 중 공사비와 필수사업비 포함 여부 때문에 가장 큰 조달금액이 필요하고 가장 큰 수수료를 가진다. PF는 개발 후 감정평가를 할 수 있고 신탁사, 건설사, 금융사 등이 모여 분양가를 결정할 수 있다.

시공사 협조

자금조달 방법 중 하나로 두번째는 시공사와 협조하는 방법이 있다. 시공사는 LTV보다는 사업성 자체를 기준으로 판단하는 편이다. 즉, 사업성에 대해 면밀히 분석하여 시공사의 신용보장을 위해 지급보증이나 연대보증을 받고 금융사를 선정한다.

이때는, 대부분 시공사에서 추천하는 금융사를 선정하게 된다. 금융사는 해당 시공사의 신용을 바탕으로 이자를 산정하여 대출해주고 나머지 금액은 토지 및 사업을 담보로 금융을 조달하게 된다. 이 방법을 사용하면 시행사는 공사비의 증대 및 사업이익 중 일부를 제공할 수 있다.

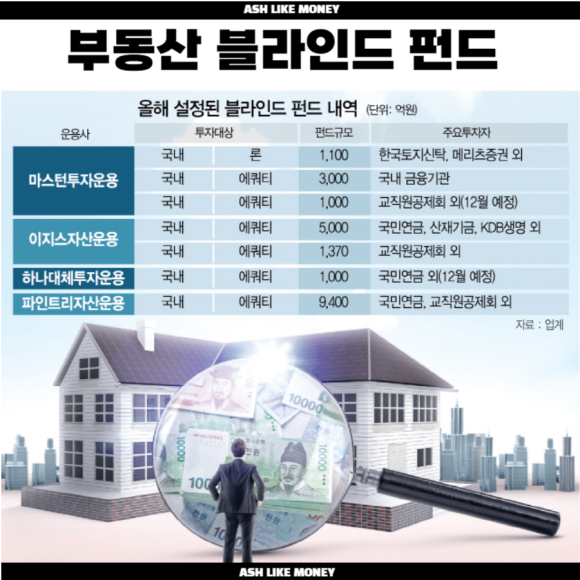

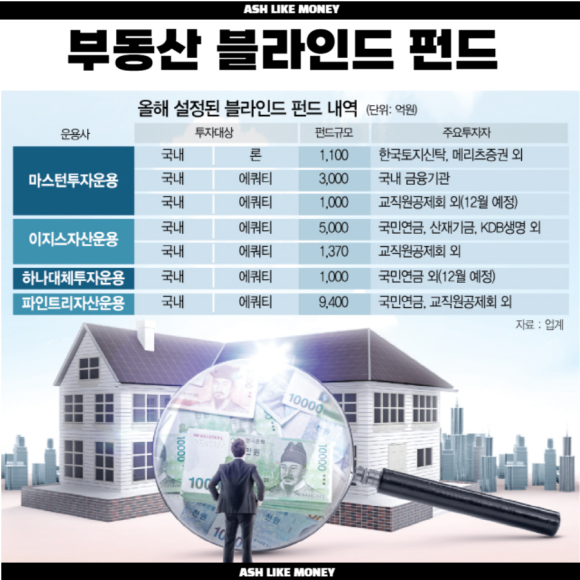

연대보증은 우발채무로 산정되어 회사 전체 신용도에 영향을 미치고 시간도 상당히 걸린다. 이러한 점을 해결하기 위해 시공사는 블라인드 펀드 같은 것을 이용하기도 한다. 블라인드 펀드는 자산운용사를 통하여 개설하며 건설사의 신용도를 바탕으로 금융사에서 한도 자금을 준비하고 상황에 맞게 투자 주체와 협의하여 혹은 미리 협의해둔 조건을 토대로 사업자금 투자에 사용한다.

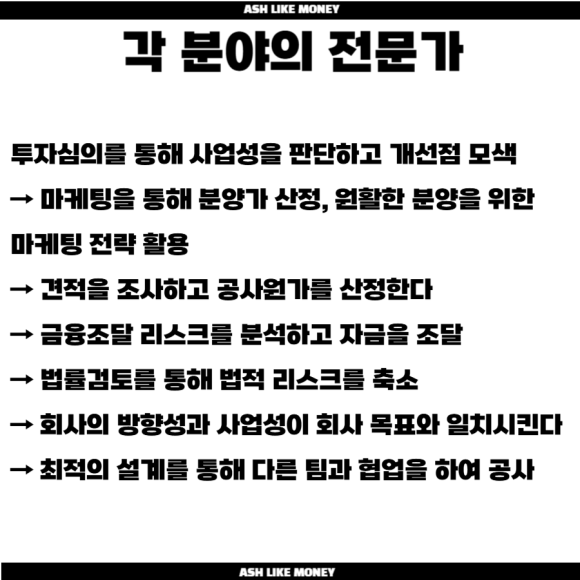

이해관계자들은 사업 진행 전에 투자심의를 한다. 시공사의 투자심의가 가장 까다로운데 책임준공으로 인해 가장 오랫동안 사업을 이끌어야하기 때문이다. 규모가 있는 시공사는 합리적인 판단을 위해 각 분야의 전문가를 팀으로 만든다.

먼저, 투자심의를 통해 사업성 판단하고 개선점을 찾는다. 두번째로 마케팅을 통해 분양가를 산정하고 원활한 분양을 위한 마케팅을 실시하고 공사팀은 공사기간 산정, 공사성을 판단한다. 견적팀은 공사원가를 산정하고 금융팀은 금융조달 리스크를 판단한다. 법무팀에선 법률검토 등을 진행하고 기획팀은 회사의 방향성과 사업의 일치 여부 판단한다. 설계팀은 최적의 설계를 하고 영업팀은 다른 팀과 다리를 놓는다.

이렇게 각 분야의 전문가들이 모여 사업을 진행하는데 부동산 경기가 하락세일 때는 아무리 전문가들이라 완판을 하지 못 할 수도 있다. 게다가 요즘은 중국인들 외국인들이 공사를 개판으로 해서 아파트 시설에 문제가 발생하는 경우도 있다.

컨텐츠

컨텐츠