환율 제도는 고정환율제(FIXED WXCHANGE RATE SYSTEM)과 변동환율제(FREE FLOATING EXCHANGE SYSTEM), 중간형 환율제가 존재한다.

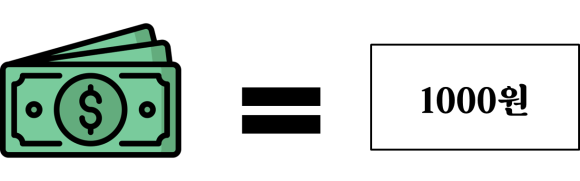

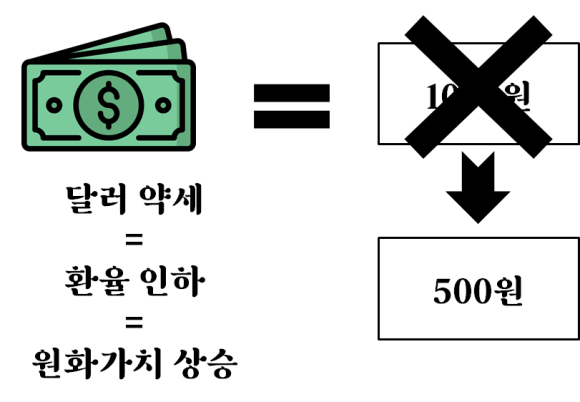

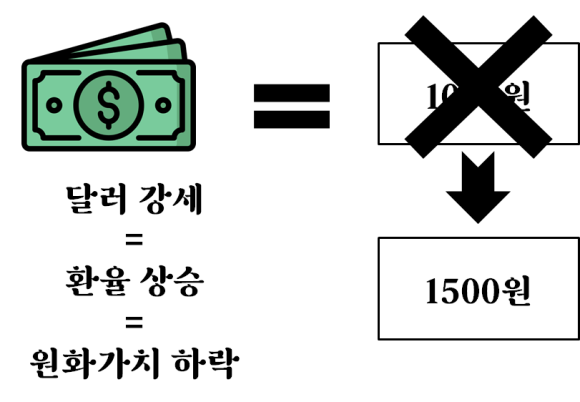

※ 환율이란, 기축통화인 달러를 교환할 때 자국 통화의 가치를 말한다. 대외적인 돈의 값으로 1달러에 1천원이면 우리나라 돈 1천원으로 1달러를 살 수 있다.

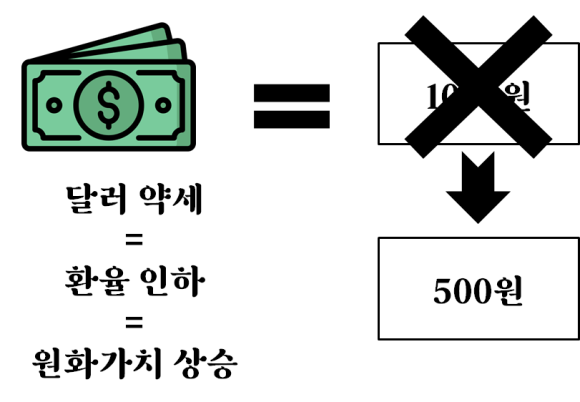

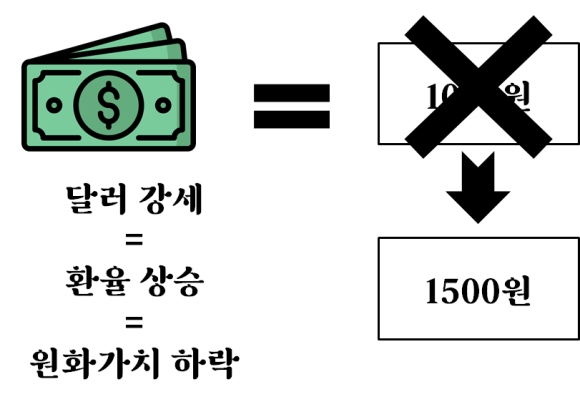

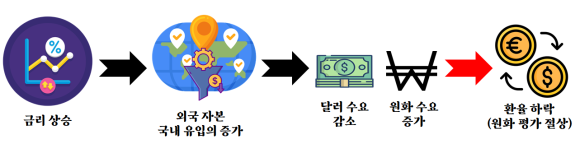

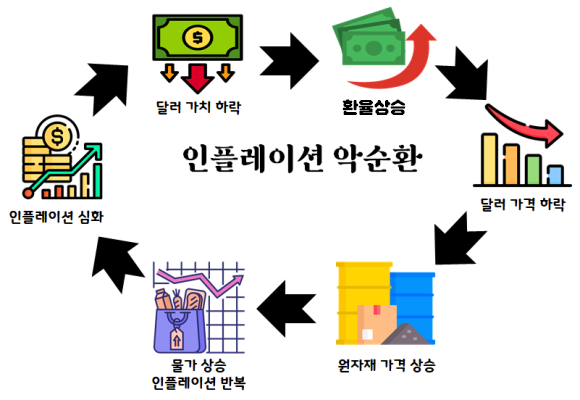

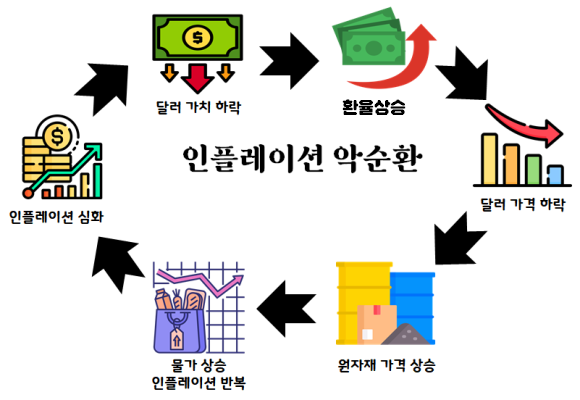

환율도 수요와 공급에 의해 가치가 결정난다. 달러의 공급이 늘어나면 달러의 가치가 하락하고 달러가 귀해지면 달러의 가치가 상승한다.

* 달러가 약세 = 환율은 하락하고 이는 원화의 가치가 상승하는 것을 뜻한다.

* 달러가 강세 = 환율이 상승하고 이는 원화의 가치가 하락하는 것을 뜻한다.

고정환율제

※ 고정환율제는 정부가 특정 통화의 환율을 일정한 수준에서 고정하고 이 환율을 유지하기 위해서 중앙은행이 외환시장에 개입하는 제도이다. 과거 금본위제와 현재의 유로국가들간의 환율제도가 해당된다.

▶ 고정환율제를 사용하면 환율 변동의 충격을 완화한다. 그래서 물가가 안정적이기에 경제활동이 안정적으로 이루어진다. 그렇기에 대외적인 거래가 촉진되지만 환율변동에 따른 국제수지 변동이 불가능해져 대외에서 충격을 받으면 물가가 불안정해진다. 또한, 경제 펀더멘탈이 흔들리고 대외 불균형이 지속되면 환투기 공격에 쉽게 노출된다.

→ 고정환율제도 하에서는 외국의 경기가 침체되면 국내의 경제가 침체될 가능성이 높다. 특히, 대외무역의존도가 높은 국가의 경우 해외경기가 침체되면 수출이 줄어든다.

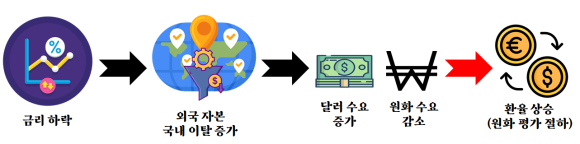

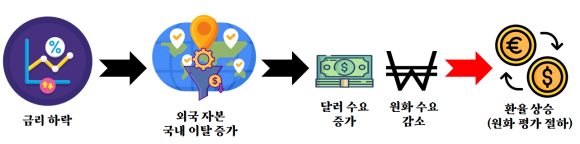

* 이자율이 하락하면 자본이 유출되어 환율상승 압력이 높아지고 고정환율제도에서는 환율을 일정하게 유지해야 하므로 중앙은행은 외환을 매각하고 통화량이 줄어든다.

▶ 통화량이 줄어들면 국민소득도 감소한다.

"금본위제"

☞ 화폐 단위의 가치와 금 1온스와 등가가치를 유지하는 제도이다.

금본위제 하에서 각국의 통화는 금의 중량을 기준으로 (예를들어, 금 1온스 = 35달러)가치가 정해져 있으므로 통화 간 교환비율은 금을 통하여 고정되며 따라서 금본위제는 전형적인 페그제이다.

* 근현대에는 영국이나 미국 같은 패권국가가 화폐를 일정량의 금으로 바꿀 수 있도록 교환 비율을 정하고 다른 나라들이 자국의 화폐를 그 강대국의 화폐와 연동하는 식이었다.

* 문제는 금의 채굴량은 한도가 있다. 세계 경제 성장속도는 빠른데 금은 한도가 있기에 유동성을 조절하기 힘들다. 그래서 화폐공급이 불안정해지고 이에 따른 통화정책이 어려워졌다.

※ 정부에서 아무리 고정환율제를 실시한다고 선언만 해도 정무가 적극적으로 개입하지 않는다면 환율이 고정되지 않는다. 즉, 시장과의 환율이 고정환율제는 별개가 될 수가 있다는 것이다.

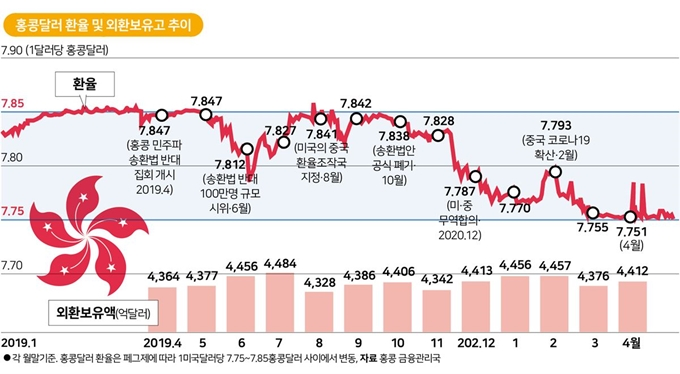

* 실제로 고정환율제가 운영되려면 1년 365일 24시간 내내 외환보유액을 늘리거나 줄이면서 상시적으로 외환시장에 개입해야 고정환율제가 완성되는 것이다. 예를들어, 홍콩은 1975년부터 1USD = 7.8HKD 고정환율을 유지하고 있는데 이를 위해 홍콩정부는 외환시장에 24시간 개입하여 외화를 매입하거나 팔았다.

※ 1997년 대한민국의 경우 고정환율제로 1달러 = 800원을 유지하였다. 그러나 외환보유고에 300억달러만 가지고 환율을 유지할 수 없었다. 결국 외환보유고는 바닥이 나고 IMF 관리체제에 들어가게 되었다.

→ 이때, IMF는 고정환율제를 폐지시켜버린다. 폐지되자마자 환율은 1달러 = 1,830원까지 올라가버린다. 이 날 외환시장의 원달러 환율 시가는 800원에서 1,600원까지 오르고 마감 환율은 1,830원까지 가버렸다.

※ 영화 "국가부도의 날"을 보면 IMF가 일어나기 전의 상황을 3가지 시선에서 볼 수 있다.

"페그 제도?"

◈ PEG란 무언가를 고정시키는 "말뚝"이나 "못"을 뜻한다. 1933년 미국 닉슨대통령이 폐지한 금본위제도 해당된다. 또한, 94년 멕시코, 99년 브라질, 2000년 터키, 2007년 아르헨티나, 2015년 스위스가 페그제를 유지하다 폐지했다.

※ 페그제도는 특정 국가의 통화에 자국 통화의 환율을 고정해두는 제도를 말한다. 통상적인 고정환율제에서 더 나아간 제도로 경제력이 취약한 국가는 일단 물가를 안정시킬 수 있고 이를 통해 안정된 환율로 경제활동을 촉진시킬 수 있다. 반대로 페그시켜 놓은 국가의 경제가 흔들리면 바로 그 영향을 받는다.

변동환율제

※ 환율이 외환시장에서 수요와 공급에 의해 자율적으로 적용되는 제도로 현재 많은 국가들이 변동환율제를 유지하고 있다.

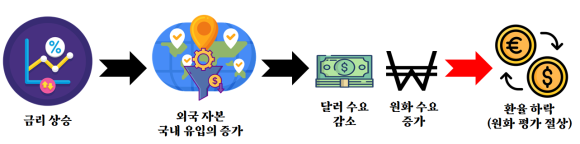

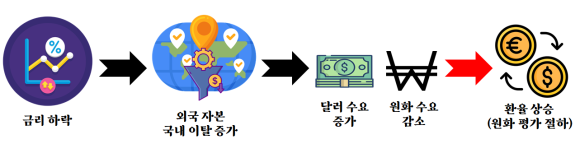

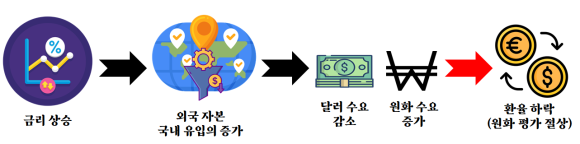

* 자본이 자유롭게 이동하므로 국제유동성 확보가 용이하고 외부충격이 환율변동에 흡수되는 효과를 가진다. 그러나 이머징국가는 외환시장의 규모가 작고 달러보유액이 적어 환율변동이 일어나면 그 충격이 크다.

* 외국자본이 빠져나갈 때 자국의 돈을 팔고 달러를 사서 빠져나가기 때문에 환율이 상승한다. 외환보유고에 달러가 충분하다면 달러를 공급하여 환율을 맞출 수 있지만 이머징국가는 달러가 적어 부채가 많으면 디폴트가 발생할 수 있다.

▶ 현재 우리나라 시중은행들은 기업이나 개인 고객들과 외환을 사고 팔 때, 전날 계산된 매매기준율을 매일 아침 최고고시 받은 후 외환 조달비용을 고려하여 자율적으로 결정한다.

▶ 사람들은 당연히 은행별 환율을 비교해본 후 싼 곳으로 찾아가고 비싼 은행은 자연스레 환율을 내린다. 매매기준율은 전날 거래된 총 외환가격을 가중평균하여 계산한다. 예를들어, 전날 대부분의 거래가 1,160원 대에 거래되었다면 다음날 아침에 1,160원에서 시작하여 자유롭게 변동된다.

삼불원칙

IMF에 따르면 188개 국가 중 페그제 제도를 사용하는 국가는 59.1%이고 변동환율제는 35.1%, 기타는 5.2%이다.

▶ 미국 달러화를 직접 쓰거나 환율을 달러화에 고정 시켜 쓰는 국가는 홍콩, 사우디아라비아 등 약 65개 이상이다. EU 국가 포함 유로화 연동 환율제를 쓰는 국가는 약 25개 국이다.

▶ 중동 산유국들은 대부분 페그제를 사용하는데 국제유가 급락 때문에 이들 나라에서도 페그제를 폐지해야 되지 않은가라고 이야기가 나온다. 사우디아라비아 같은 경우 유가 급락으로 인해 원유 수출에 의존하던 재정이 악화되어 페그제를 제고하고 있다.

▶ 미국, 유럽 등 선진국들은 대부분 자유변동환율제를 운영하지만 금융 및 외환시장이 취약한 국가들은 페그제를 운영하여 중앙은행의 힘을 유지하려 한다. 단, 달러를 페그하는 국가는 미국 기준금리 인상에 따른 달러 유출에 취약하다.

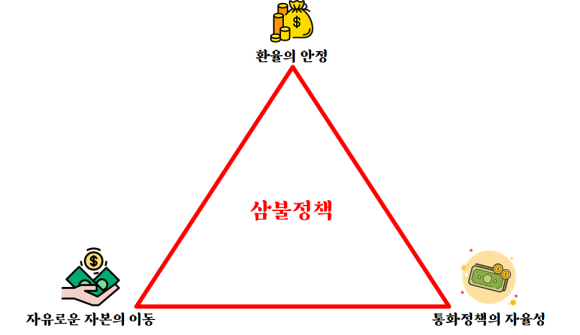

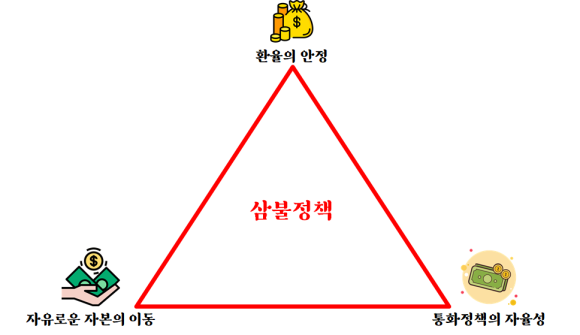

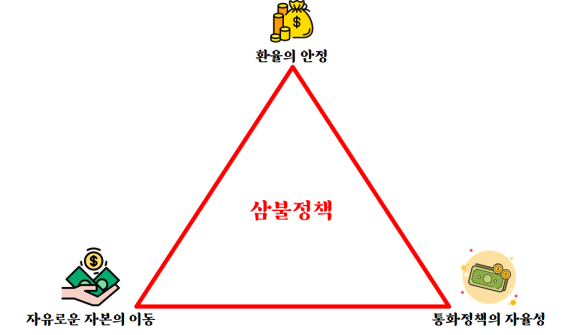

※ 삼불원칙이란 어떤 환율제도라도 통화의 안정성, 국제 유동성 확보, 통화정책 자율성의 3가지 목표를 동시에 달성할 수 없다는 것이다.

변동환율제는 유동성과 정책 자율성에는 좋지만 통화의 안정성을 포기해야 한다. 반면, 고정환율제는 통화 안정성과 어느 정도의 통화의 자율성에는 좋지만 자본 유출입을 통제하기 때문에 국제 유동성 확보에는 불리하다.

즉, 어떤 환율제도라도 세 가지 동시에 충족하지 못한단 말씀이다.

컨텐츠

컨텐츠

.png?type=w580)