안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니 입니다.

미국 트럼프 대통령은 인도네시아와 상호관세 관련하여 무역협정을 체결하였다고 발표하였는데요.

과연 트럼프 대통령은 인도네시아로부터 무엇을 얻고, 내 주었는지 관련하여 국제금융센터 보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

미국-인도네시아 무역협정 평가 및 시사점

출처 : 국제금융센터 김기봉 책임연구원 / 이치훈 신흥경제부장

01. [이슈]

미국과 인도네시아(이하 인니)가 상호관세 인하 및 미국산 농산물 구매 등의 내용을 담은 협정을 타결

ㅇ 미국 트럼프 대통령은 인니의 관세율을 당초 32%에서 19%로 낮추기로 발표. 이외에도 고품질의 인니산 구리 수입을 늘리겠다고 하였으나, 해당 물품을 50%의 품목별 관세에서 면제할지는 미발표

ㅇ 또한 인니는 미국산 제품을 무관세로 수입하면서, 상당한 규모의 미국 물품(150억달러의 미국 에너지 제품, 45억달러의 미국 농산물, 50대의 보잉 항공기)을 구입할 것이라고 주장

ㅇ 인니 프라보워 대통령도 트럼프 대통령과 협상과 관련된 좋은 통화를 했으며, 양국 간 상호 이익 확보를 통한 새로운 시대를 열었다고 강조

02. [평가]

미국의 입장에서 금번 협상타결은 경제적 효과보다는 내부 정치적 상징성과 여타국들의 추가협상을 재촉하는 효과가 기대. 인도네시아 역시 자국 기업의 불확실성 감소 등 일부 이익을 확보

1) 협상 의미

금번 무역협정으로 인한 미국의 무역적자 축소 효과는 미미하나, 지지율 상승 등 정치적 효과가 기대. 인도네시아 역시 안정적인 대미 교역을 통해 기업 신뢰도 제고, 에너지 수입 다변화 등 일부 수혜를 얻을 것으로 기대

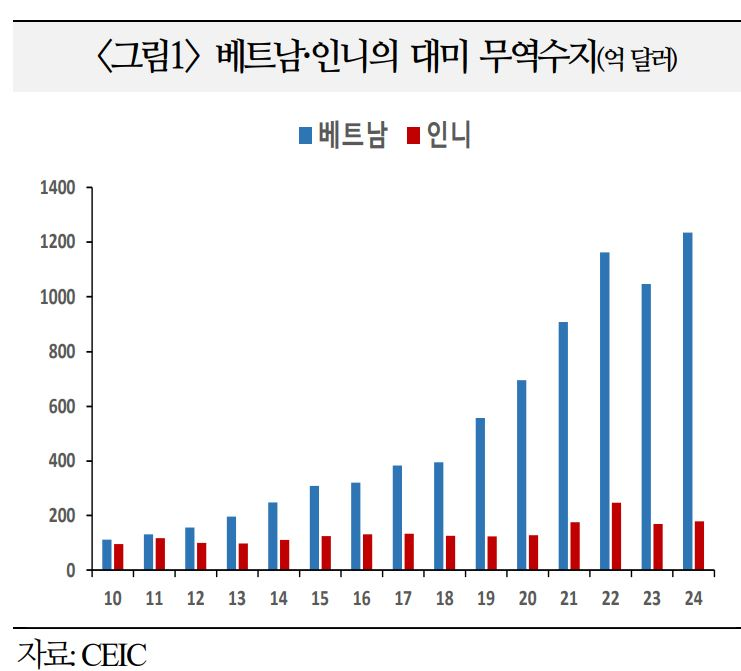

ㅇ 인니의 `24년 대미 무역흑자는 180억달러로 베트남(1,240억달러)의 15%수준이라 금번 협정이 무역적자 축소라는 경제적 목표 달성에는 크게 모자란 것으로 평가

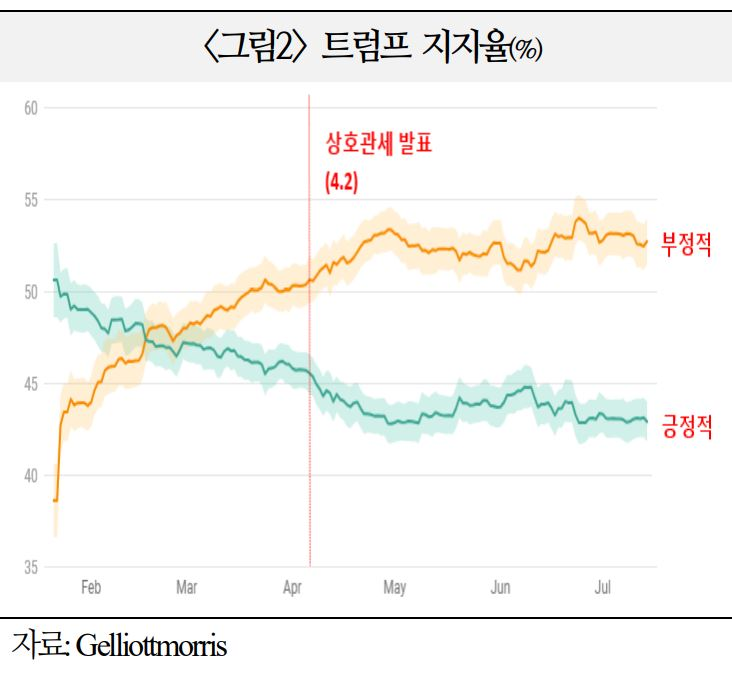

- 트럼프의 지지율이 정체되어 있고 대중들도 관세를 경제적 고통으로 인식하는 가운데, 비대칭적 협상 타결(미국산은 무관세, 인니 상품은 19% 관세)로 인한 승리감이 지지율 상승을 유발할 소지(CSIS)

ㅇ 인도네시아도 관세율이 확정됨에 따라 안정적인 대미 무역을 이어가는 동시에 자국 수출기업들의 불확실성도 줄어들면서 주요 대미 수출품인 전자제품을 중심으로 생산, 수출이 활성화되는 효과

- 이외에도 현재 5% 미만인 미국산 원유 수입 비중을 높이면서 중동 의존도를 낮추는 등 에너지 다변화 효과가 상당

2) 여타국 합의 촉구

베트남에 이어 인니와의 협상도 마무리되면서 여타 아시아 국가들은 물론 캐나다, 유럽 등에도 무역합의를 압박하는 요인으로 작용

ㅇ 금번 협상 타결로 미국과의 무역관계에서 새로운 불평등이 점차 뉴노멀로 인식되면서, 여타국들의 협상 거부감을 완화할 소지(BBC)

ㅇ 실제로 캐나다의 카니 총리는 미국과의 무역협정이 타결되어도 일부 관세를 수용해야 할 수도 있다고 처음으로 인정

03. 시사점

향후 마찰 재발 여지가 있는 가운데 동맹국 반감도 커지고 있어 합의시한(8월 초)내에 주요국들과의 협상이 원활하게 타결되지 않을 가능성도 상존. 한편 우회수출 단속 조항 등으로 미중갈등도 심화될 소지

1) 합의의 불명확성

4월 초 상호관세 발표 이후 미국과 합의한 국가가 4개국 (영국·중국·베트남·인니)에 불과한 가운데, 협상의 세부사항도 명확하지 않아 합의 이후에도 일부 진통이 예상

ㅇ 인니의 새로운 관세율 부과 시점 및 미국산 물품 구매 시한 등이 정해지지 않아 협정의 실제 이행까지 상당한 차질이 발생할 소지

ㅇ 베트남의 경우 협상단이 타결 직전 예상한 수치(11%)의 두 배를 적용받았으며 정부도 합의 내용의 일부를 공식적으로 수용하지 않고 있어 불확실성이 잔존(Politico)

2) 동맹국 반감

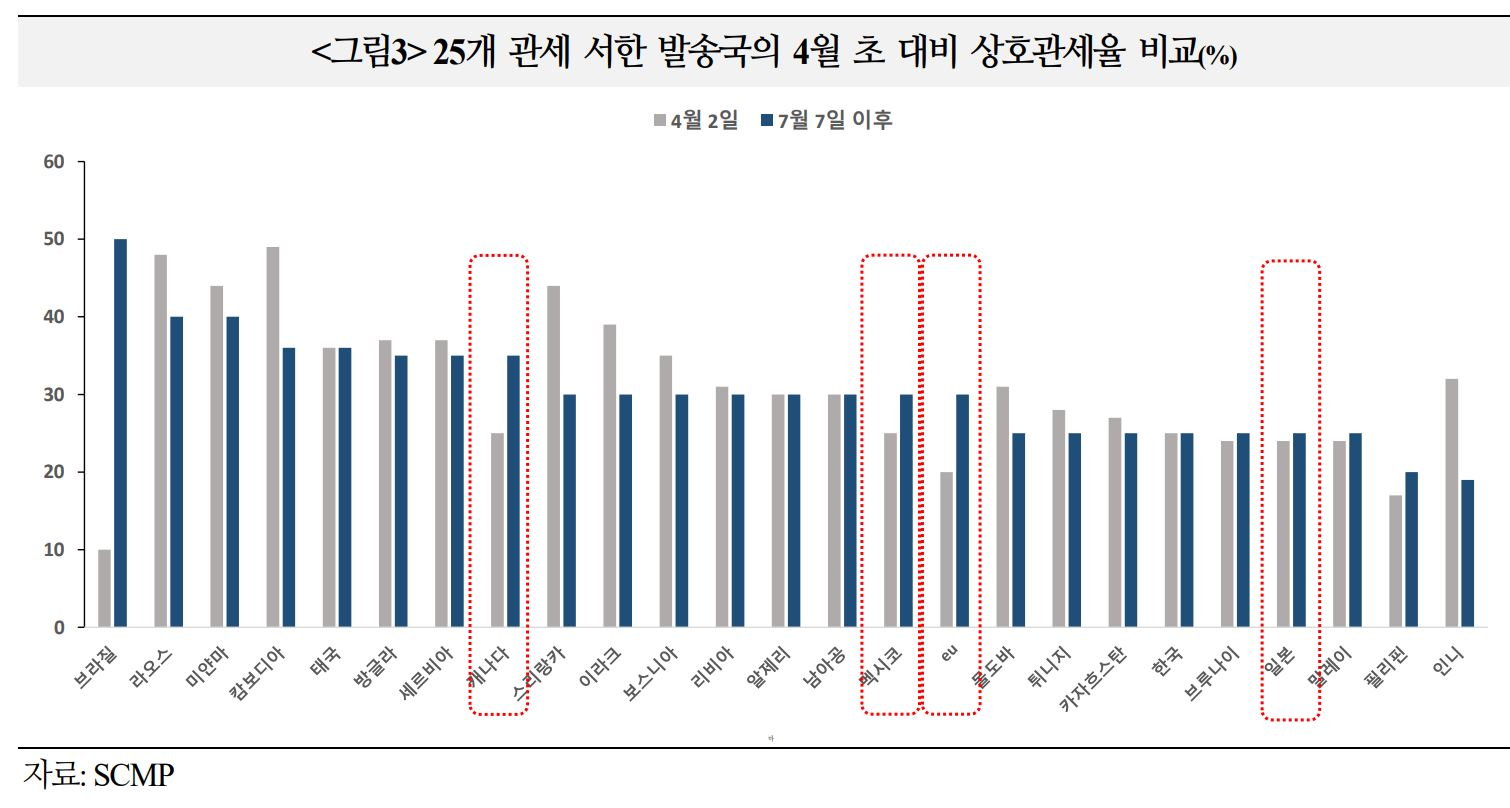

베트남(46%→20%), 인니(32%→19%)의 관세율 인하에도 불구하고 영국 등 주요 동맹국에는 관세율 동결 또는 인상을 시사하면서 관련 불만이 고조될 소지

ㅇ 7월 초 미국의 무역 서한 발송국들을 분석한 결과 4월 최초 상호관세 발표보다 인하된 국가가 많으나(12개 인하, 5개 동결, 8개 인상) EU 및 캐나다, 일본 등 주요 동맹국은 관세가 오히려 인상되는 등 기대에 역행하면서 신뢰에 균열(SCMP)

3) 미중갈등 지속

미중 간 런던 합의(6.10일)에도 불구하고 금번 협정에서 제3국 환적시 추가 관세 부과 조항이 포함하는 등 대중 견제 의지를 반영하면서 중국의 반발이 커질 가능성

ㅇ 영국과의 무역협정에서 중국제품 배제 항목이 포함된 가운데 베트남, 인니와의 협정에서도 중국의 우회수출에 따른 고율관세 부과 조항이 내재. 이에 따라 미중 합의 이후 일부 완화되었던 중국의 반감을 높일 가능성

컨텐츠

컨텐츠