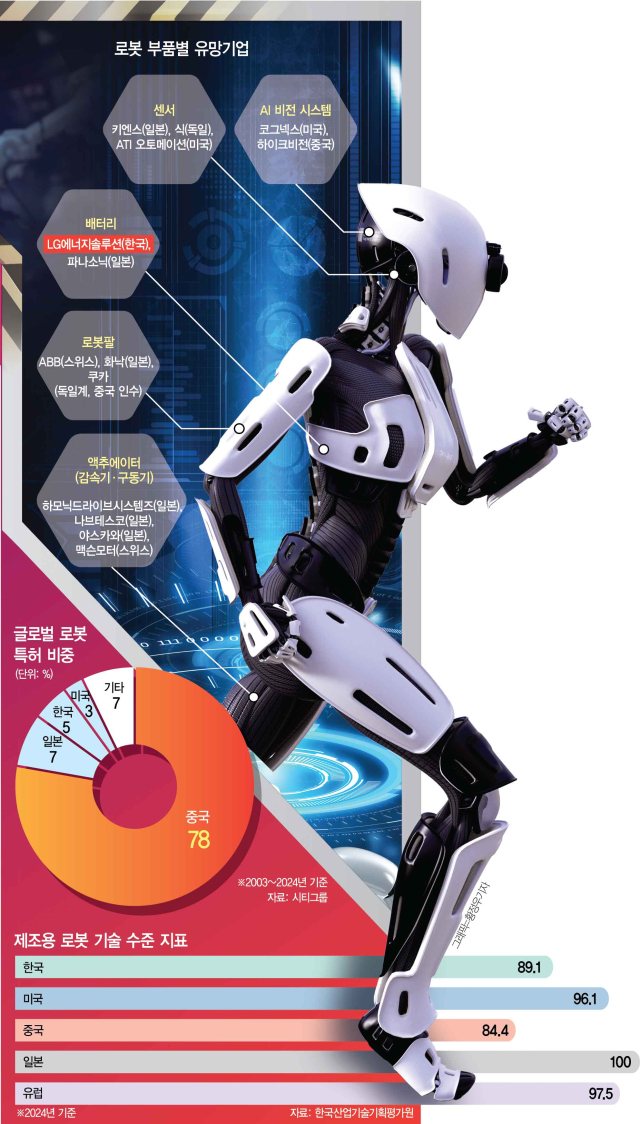

미래 핵심 산업으로 떠오른 로봇 시장에서 중국이 최근 20년간 전 세계에 출원된 특허의 78%를 차지한 반면 한국은 5%에 불과

인공지능(AI) 패권 다툼이 치열하지만 한국의 민간투자는 전 세계 11위로 미국의 4분의 1, 중국의 3분의 1

저성장의 늪에 빠진 대한민국이 다시 성장의 길을 가려면 첨단 제조업을 육성해야 한다고 모두가 외치지만 현실은 딴판

더 이상 골든타임을 허비하지 말고 민관이 똘똘 뭉쳐 총력전에 나서야 한다는 지적

7일 미국 씨티그룹이 발간한 휴머노이드 보고서에 따르면 2003년부터 2024년까지 국가별 로봇 특허에서 중국 비중은 78%로 압도적 1위. 일본이 7%로 뒤를 이었고 한국은 5%에 불과

씨티그룹은 “중국이 로봇 산업에서 특허 수량과 품질 모두 경쟁국들을 선도하고 있다”고 진단. 한국전자기술연구원은 로봇 부품의 국산화율이 44%로 절반에 못 미치고 구동부나 모터·감속기 등 핵심 부품은 20~30%로 분석. 한국 로봇의 현재와 미래가 모두 어두운 셈

2000년대 초반 휴머노이드 로봇 기술이 개화할 즈음 한국의 기술력은 세계 정상급

2005년 한국과학기술연구원(KIST)이 ‘마루’와 ‘아라’를 공개했고 한국과학기술원(KAIST)도 ‘휴보’를 개발

하지만 10여 년이 흐른 지금 한국의 휴머노이드 로봇 기술력은 고급형에서는 미국에, 보급형에서는 중국에 각각 뒤처져 있음

삼성전자 미래로봇추진단장을 맡고 있는 레인보우로보틱스의 창업자 오준호 KAIST 명예교수는 휴머노이드 로봇을 액추에이터(구동장치)와 외형, 인공지능(AI) 기반 작업 능력 등 분야별로 평가. 평가 결과 고급형에서는 미국의 기술력이 100일 때 한국은 85~90, 보급형에서는 중국이 100일 때 한국은 90~95 수준

오 교수는 “아직은 격차가 크지 않기 때문에 한국 기업들도 연구개발(R&D) 노력과 투자에 따라 2~3년 내 다시 세계 최고 수준에 오를 수도 있다”고 진단

산업연구원(KIET)이 발표한 제조용 로봇산업 경쟁력 종합 진단에 따르면 한국의 제조용 로봇산업 종합 경쟁력 점수는 75.9점으로 일본(98.5점)과 독일(95.4점)에 비해 현저히 낮음. 중국(74점)보다는 소폭 앞섰지만 조달과 수요 면에서는 중국이 한국보다 점수가 높았음

모건스탠리에 따르면 최근 5년 동안 출원된 휴머노이드 로봇 관련 특허 건수는 중국이 5688건으로 1위를 기록. 미국(1483건)과 일본(1195건) 모두 1000건을 넘겼지만 한국은 368건에 불과

메리츠증권에 따르면 로봇 구동의 세 가지 핵심 요소 중 하나로 꼽히는 감속기의 경우 중국 로봇산업에서 자체 조달 비율이 70%까지 치솟았음

반면 한국의 경우 로봇 구동부 부품의 국산화율은 20%대, 모터와 감속기는 30%대 중반 수준. 특히 고정밀 감속기와 서보 모터의 경우 일본 수입 의존도가 매우 높음. 부품 가격 상승이나 공급망 변동 시 타격을 크게 입을 수밖에 없다는 뜻

로봇산업에서 주요 3대 부품인 감속기와 서보 모터, 서보 컨트롤러의 원가 비중은 70%

양승윤 유진투자증권 연구원 : “중국 로봇산업은 미국의 견제에 대응해 제조와 부품, 소프트웨어(SW) 밸류체인 내재화가 상당 부분 진행됐다”면서 “거대 내수시장을 바탕으로 양산 체제에 돌입하는 단계에 이르고 있다”

중국 정부는 최근 로봇산업을 위해 1370억 달러(약 188조 원) 규모의 국가 주도형 벤처캐피털 펀드를 조성할 것이라고 밝혔지만 한국의 휴머노이드 로봇 개발을 위해 출범한 ‘K휴머노이드연합’의 지원금은 1조 원 수준에 불과

스탠퍼드대 인간중심AI연구소가 집계한 지난해 각국의 AI 민간 부문 투자 규모 조사에서 한국의 투자액은 13억 3000만 달러로 미국(1099억 8000만 달러), 중국(92억 9000만 달러)과 비교해 현저히 적었음

<시사점>

2025년 한국의 로봇산업 시장규모는 약 13조 6천억원 수준이며 연평균 약 6.7%의 성장세를 보이고 있습니다. 로봇의 제조업 설치 대수는 많은 편이나 글로벌 경쟁력은 미흡한 상태입니다. 산업용 로봇의 기술력은 높은 편이나 핵심부품의 국산화율이 낮고, 서비스 로봇과 휴모노이드 분야에서 선진국 대비 기술력 격차가 있습니다.

한국 로봇산업이 미중일에 뒤처진 이유는 1) 센서, 모터, 제어기 등 핵심부품을 일본 등 해외에 의존, 2) 소프트웨어 국산화율이 24%에 불과, 3) 전문인력 부족률이 35%, 4) R&D 투자 부족, 5) 기업간 연계 부족, 6) 내수시장 한계, 6) 브랜드 파워 부족, 7) 규제가 많고 혁신 미흡 등을 들 수 있습니다.

로봇이 미래산업의 생산성을 좌우합니다. 24시간 가동이 가능하기 때문에 생산라인의 다운타임을 줄이고 생산량을 극대화합니다. 스마트 팩토리, 물류, 의료, 건설, 농업 등 다양한 분야에 로봇이 활용되면 새로운 비즈니스가 발생합니다. 향후 로봇산업이 국가의 경쟁력을 좌우할 것으로 전망되는 만큼 국가적 역량을 결집해 로봇 선도국가로서의 위상을 재정립해 나가야 하겠습니다.

<관련 기사>

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004506130?date=20250708

컨텐츠

컨텐츠