안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니입니다.

미국 현지시간 3일 노동부에서에서 비농업 고용 및 실업률 발표가 있었는데요. 시장 예상과 달리 고용은 전월대비 증가하고 실업률은 하락한 결과가 나오면서 금융시장에 긍정적인 영향을 주었는데요.

미국 트럼트 대통령 관세 정책에도 불구하고 경제 둔화률이 크기 않다는 점이 고무적인데요. 다만 경제가 안정적인 흐름으로 보인다면 연준은 기준 금리 인하를 서두르지 않을 것이며, 올해 시장의 기준금리 인하 횟수 2회라는 기대 보다는 좀 더 보수적인 1회로 보아야 할 것 같은데요.

이에 ‘미국 6월 고용지표 결과 및 평가 그리고 정책금리 예상’ 관련하여 국제금융센터 보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

미국 6월 고용지표 결과 및 평가

출처 : 국제금융센터 황유선 책임연구원 / 권혁우 연구원

01. 결과

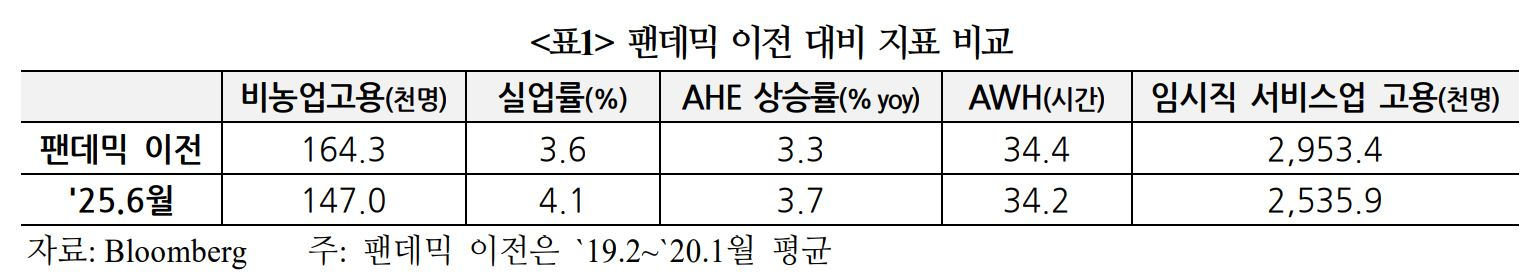

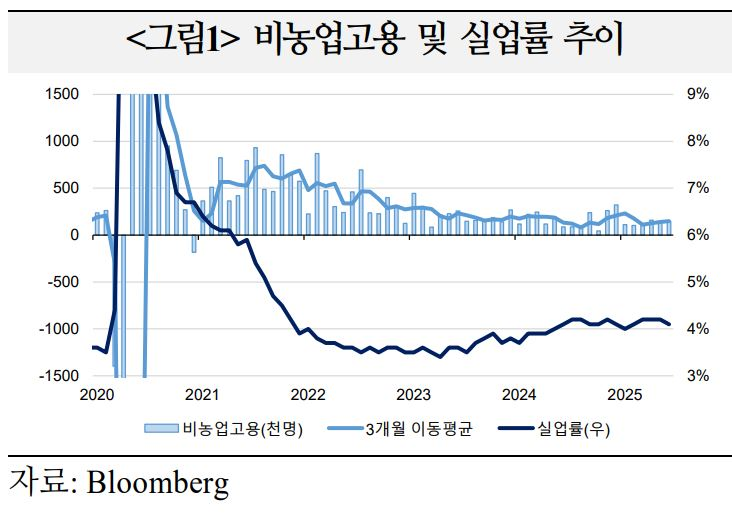

미국 6월 비농업고용은 14.7만명 증가했으며, 실업률은 4.1%로 하락

1) 비 농업 고용

ㅇ 14.7만명 증가하면서 전월치(+14.4만) 대비 확대되었으며 시장 예상(+10.6만, Bloomberg)도 상회. 4~5월 고용은 이전 발표치 대비 총 +1.6만명 상향조정*

* 4월 14.7만 → 15.8만명(+1.1만), 5월 13.9만 → 14.4만명(+0.5만)

ㅇ 민간부문에서는 보건의료(+3.9만), 사회복지(+1.9만), 여가ㆍ접객(+2.0만) 등 서비스업 중심의 증가세가 이어졌으며, 주ㆍ지방정부 고용(+8.0만)이 큰 폭으로 증가

ㅇ 임시직 서비스업 고용은 253.6만명(전월대비 -0.3만)으로 감소

2) 실업률

ㅇ 4.1%로 전월(4.2%)대비 하락했으며 예상(4.3%) 하회(4.244 → 4.117%)

ㅇ 경제활동참가율은 62.3%(예상 62.4%)로 전월대비 -0.1%p 하락

3) 임금상승률

ㅇ 시간당 평균임금(AHE: average hourly earnings)은 전월대비 +0.2%(전월 0.4%, 예상 0.3%), 전년동월대비 +3.7%(전월 3.8%, 예상 3.9%) 상승

ㅇ 주당 평균근무시간(AWH: average weekly hours)은 34.2시간으로 예상ㆍ전월치(34.3) 하회

02. 시장 반응

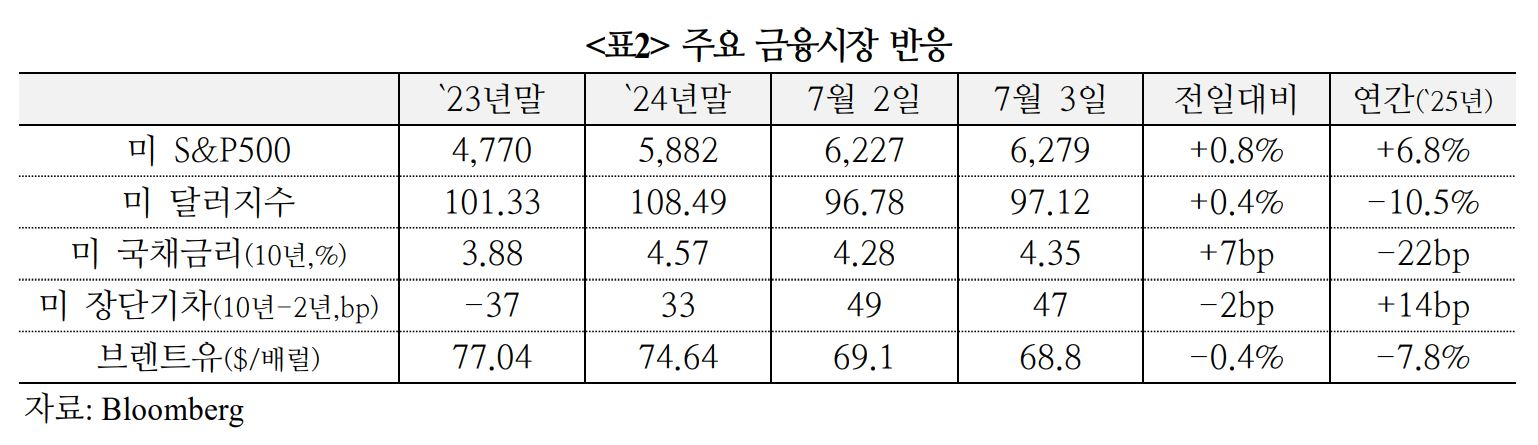

미국 주가는 6월 고용지표를 비롯한 경제지표 호조로 경기둔화 우려가 완화됨에 따라 상승. 금리인하 기대 후퇴로 국채금리 상승, 달러화 강세

1) 주요 금융지표

ㅇ 미국 주가는 예상보다 양호한 6월 고용지표, ISM 서비스업 PMI 등에 따른 위험선호 심리로 상승(S&P500 +0.8%, 다우30 +0.8%, 나스닥 +1.0%)

ㅇ 10년물(4.35%, +7bp) 및 2년물(3.88%, +10bp) 국채금리는 금리인하 기대 약화, 감세안 하원 통과에 따른 재정악화 우려 등으로 상승

ㅇ 달러화는 연준의 신중한 스탠스 장기화 전망, 미국의 대중국 반도체 수출규제 완화에 의한 무역긴장 완화 등으로 강세(+0.4%). 유로화 약세(-0.4%), 엔화 약세(-0.9%)

2) 정책금리 예상

ㅇ 연방기금금리 선물시장이 반영하는 9월 금리인하 확률은 7.2일 116.3% 에서 7.3일 72.8%로 하락하였으며, 금년 금리인하 기대폭은 65bp에서 51bp로 축소

03. 평가

6월 고용지표는 예상을 크게 상회했으나, 세부적으로는 노동시장의 점진적 둔화가 이어지고 있음을 시사. 다만, 아직까지는 급격한 둔화 조짐이 제한적인 만큼 연준은 정책조정에

대한 신중한 스탠스를 유지할 전망

1) 고용

ㅇ 6월 비농업고용 증가의 절반 이상이 주ㆍ지방정부 고용에 해당하고 실업 하락은 경제활동참가율 하락에 기인하는 등 세부 항목은 부진

ㅇ 6월 민간고용은 +7.4만명(직전 3개월 평균 +12.8만명)으로 작년 10월(-1천명) 이후 최저수준으로 감소했으며, 고용 증가가 일부 업종에 집중되는 현상이 지속

- 6월 보건의료 및 사회복지 서비스 부문 고용은 5.9만명 증가했으며 총 민간고용 증가 폭 중 79% 차지(6개월 평균 64.7%). 고용 증가의 산업별 분포도를 보여주는 diffusion index는 5월 51.8 → 6월 49.6으로 하락

- 정부 부문의 고용 강세는 주ㆍ지방정부 교육 부문이 주도했는데 대부분 이는 계절조정 과정에서 발생한 일시적인 현상이라고 판단. 다음달에는 반작용으로 유사한 규모의 부정적 영향이 발생할 가능성(Citi, BofA 등)

ㅇ 실업률(U3)은 4.1%로 반락했으나 경제활동참가율이 추가 하락한 데 기인하며, 장기 실업자 수 증가, 고용률 하락세, 비경제활동인구 증가 등은 노동시장 둔화 징후

- 외국 태생 근로자의 경제활동참가율이 0.1%p 하락하는 등 경제활동참가율 하락은 트럼프 행정부의 이민단속 강화*에 따른 영향으로 추정(Goldman Sachs 등)

* 트럼프 행정부는 일부 국가에 대한 TPS(임시보호지위) 및 CHNV 프로그램을 종료, 6월초 ICE의 일일 체포건수는 역대 최대 기록, 5월 추방건수는 작년 평균 대비 1만명 증가

- 장기 실업자(27주 이상) 수는 +19만명 증가했으며, 총 실업자 중 비중은 +0.3%p 증가. 고용률은 `23.11월 60.4%를 고점으로 `24년 평균 60.1% → `25.6월 59.7%로 하락 추세. 비경제활동인구는 +32.9만명 증가(BofA, Morgan Stanley, HSBC, UBS 등)

ㅇ 임금상승률 둔화에 대해서는 여전히 소비지출 성장세를 지지할 수 있는 수준 이라는 시각과 앞으로의 소비둔화 신호라는 시각이 병존

- 6월 시간당 평균임금 상승률은 인플레이션을 유발하지 않으면서 소비자 지출 성장세를 뒷받침할 수 있는 수준(JP Morgan). 총 주간 임금지수는 전년동월대비 +4.5% 상승에 그쳤으나, 5월까지 월평균 5%에 가까운 상승세를 보인 만큼 우려할 수준은 아님(BofA)

- 총 주간 임금지수 상승률 둔화는 최근 소매판매 및 자동차 판매 부진, 신용 증가율 둔화 신호와 일치(Nomura)

2) 통화정책

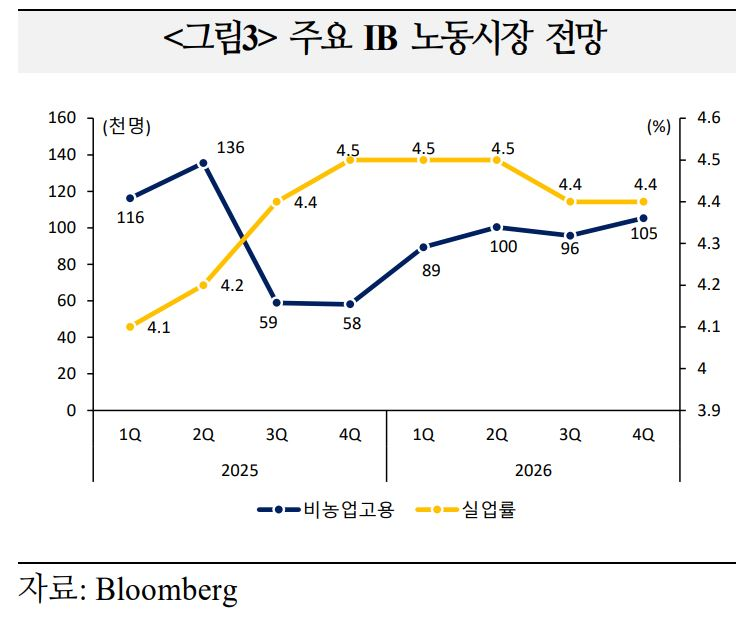

노동시장은 점진적으로 둔화되고 있어 관세의 물가 영향 등이 명확해질 때까지 기다리겠다는 연준의 입장을 뒷받침. 연내 1~2회 금리인하 컨센서스 유지

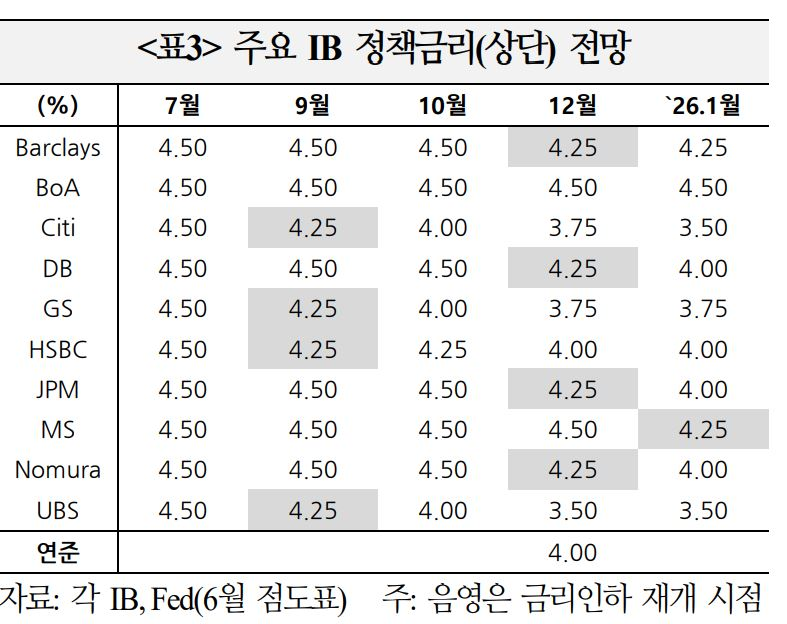

ㅇ 주요 IB들은 실업률 하락, 양호한 고용 증가세 등을 바탕으로 7월 금리동결 전망. 금리인하 재개 예상 시점은 9월과 12월로 양분*

* 10개 IB 중 4곳은 9월 금리인하 재개, 4곳은 12월 재개 전망. 2곳은 연내 동결 예상

- 노동시장은 아직 건전하지만 일자리를 찾는 것이 어려워졌으며 이민정책 변화가 단기적 으로 고용에 하방 위험을 초래할 수 있어 9월 금리인하 재개 예상(Goldman Sachs)

- 연준은 6월 민간고용 둔화가 관세發 인플레이션 위험에 대한 경계심을 완화할 만큼 급격하지 않다고 판단하고 12월 금리인하 재개 예상(JP Morgan)

- 6월 고용지표는 현재 노동시장 여건은 금리인하가 필요한 수준이 아니라는(isn’t crying out for a rate cut) 파월 의장의 발언에 부합(BofA)

04. 시사점

6월 비농업 고용지표의 강세는 불확실성이 높고 일시적인 요인에 기인하는 만큼 향후 변동성이 커질 수 있으며, 이는 관세 인상의 인플레이션 영향에 대한 불확실성이 큰 상황에서

연준의 금리결정에 어려움을 가중할 수 있음에 유의

ㅇ 여타 지표와 서베이 등을 종합하면 미국 노동시장은 하방압력이 우세. 트럼프 정부의 이민단속 강화에 따른 순이민 유입 감소, 경제활동참가율 하락이 실업률 상승압력을 억제하면서 노동시장의 실질적 여건에 대한 평가가 어려워지는 모습

– 컨퍼런스보드 노동시장 편차(일자리 풍부 응답 비중 – 부족 응답 비중, 5월 12.7 → 6월 11.1)는 추가 축소되어 `21.3월 이후 최저수준으로 하락. 기업 서베이에서도 인력 증원을 주저하는 것으로 나타남

• 6월 ISM 서베이에 참여한 일부 응답자는 “기존 직원으로 대체할 수 있다면 신규 직원을 채용하지 않을 것”이라고 답했으며, 일부는 “정부의 2026FY 예산안으로 인해 보류 중이던 많은 채용 절차가 중단되었다”고 답변

– 실업기간 증가(중간값 5월 9.5주 → 6월 10.1주), 계속 실업수당청구건수 증가 등은 실업률 상승 요인이나, 노동력 감소로 실업률이 하락. 여러 달에 걸쳐 분산되어야 할 실업률 상승이 경제활동참가율 변화에 따라 특정월에 집중될 가능성(Citi)

컨텐츠

컨텐츠