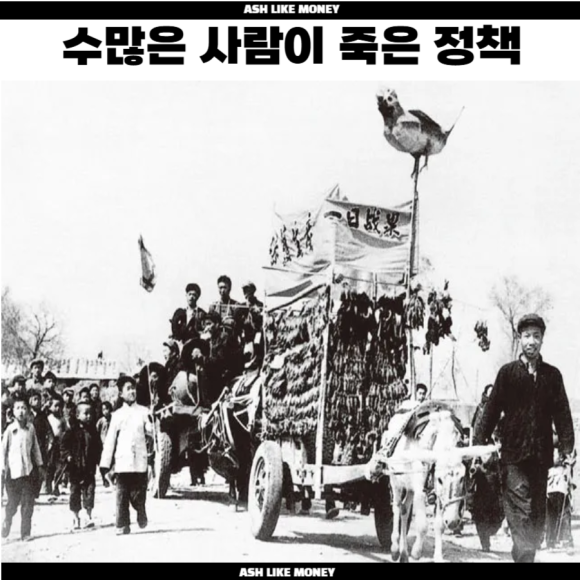

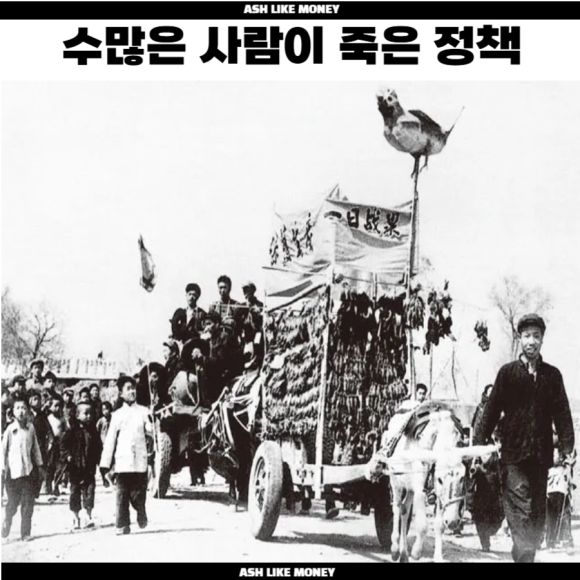

1949년 중국 인민의 뜨거운 지지를 받았던 모택동은 항상 경제안정, 민생 통합을 강조했다. 식량확보와 증대를 위해 참새를 죽이는 정책을 세우며 인민들의 지지율을 올리려 했다. 하지만 그게 엄청난 대참사로 4천만명 이상의 중국인이 아사하는 결과가 나왔다. 그는 이와 비슷하게 문화대혁명이란 정책도 펼치며 중국의 과거 찬란한 역사를 지워버리는 홍일병 사태도 만들었던 사람이다. 이렇게 생태계를 고려하지 않은 규제는 처참하게 실패했다.

부동산도 투기와의 전쟁이란 말로 국민들의 지지율을 높이려고 하는데, 규제는 엄청난 부작용을 낳는다. 분양가를 통제하면 조합원들의 이익이 줄어들고 정비사업을 포기하게 된다. 그에 따른 공급이 줄어 기존 아파트의 가격이 폭등했다. 임대료를 통제하면 임대인들은 수익이 나지 않기 때문에 임대를 포기하거나 보일러와 수도가 고장 나도 거쳐주지 않는다.

오늘은 개발압박이 큰 서울 노후주택 빌라들, 개발해서는 안 될까 ?에 대한 포스팅입니다.

서울 노후동네, 개발해야 할까 ?

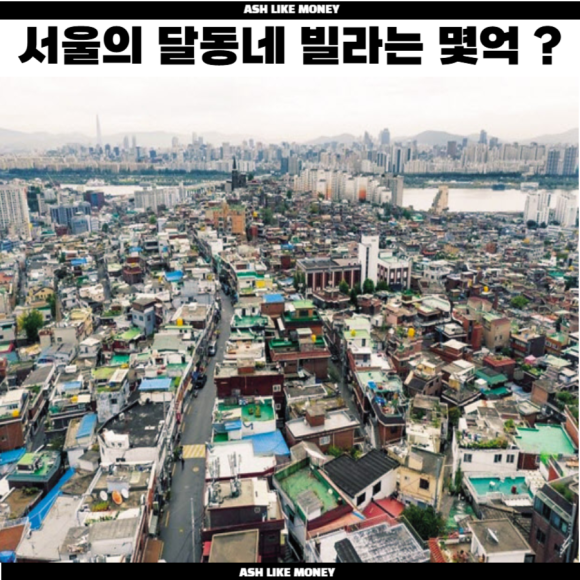

과거 성수동도 그렇고 마포 아현동, 신수동도, 이문휘경, 청량리동도 재개발이 부분부분적으로 진행이 되면서 천지개벽이 일어나고 있다. 그러나 2009년에는 용산 참사 같은 부작용을 보며 뉴타운 및 개발의 피로감으로 개발하지 말자는 공감대가 형성되었고 사회적 요구와 함께 수많은 뉴타운이 해제되었다. 게다가 당시 수도권의 부동산 하락까지 맞물려 개발 의지까지 사라졌고 슬럼화는 급격히 진행되었다.

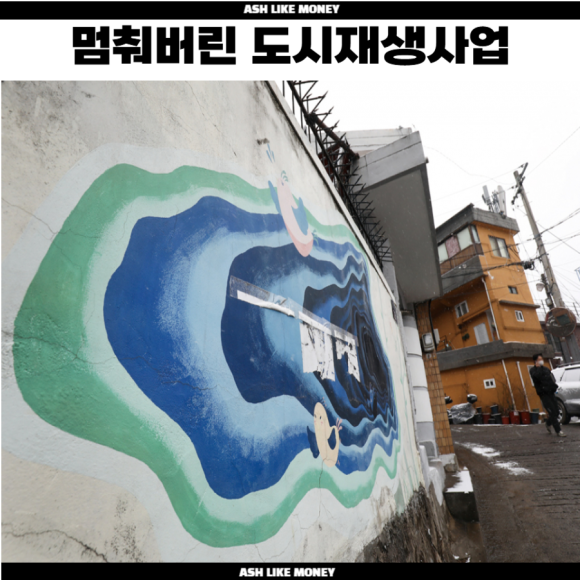

개발하면서 안 하는 것이 도시재생이다. 박원순 시장 있을 때 주로 시행했던 것이 도시 미관만 바꾸는 벽화 그리기 같은 것이 도시재생이다. 하지만 도시재생으로 주거환경이 크게 개선되지 못한다. 도시재생의 일환으로 설치된 전망대를 본 원주민들은 사파리 사는 동물처럼 본다고 자괴감이 든다고 했다.

도심 슬럼화의 부작용과 함께 좁은 골목에 소방차가 진입하지 못하는 일도 발생하고 반지하에서 침수가 일어나 그곳에 사는 사람들이 익사하는 사고와 화재 문제들이 발생하면서 개발 압력이 높아졌다. 개발을 한다면 주거의 질이 올라가고 도시미관이 좋아진다는 장점이 있지만 서민주택은 사라지면서 원주민이 쫓겨나는 문제도 있다. 그리고 19세대 이상이 사는 다가구라도 단독주택이기에 입주권은 1개 밖에 안 나오기에 18세대는 잃어버리는 것이다.

원주민이 사는 곳을 보러 관광객들이 오기 때문이다. 그래서 새 아파트에 살고 싶은 원주민들은 시간이 지날수록 더 많아졌다. 낙후된 지역에 도로를 새로 깔고 아파트를 짓는 등의 개발을 안 하니 당연히 공급이 줄고 그에 따라 아파트 가격이 폭등하는 부작용이 발생했다.

그래서 또 뻘짓을 벌이는데, 용적률을 높여서 서민주택인 임대주택을 짓는 공공재개발을 하는 것이다. 하지만 이미 도시재생한다고 이미 수많은 돈이 투입된 곳은 공공재개발이 불가능해졌다.

결국

결국 선택은 모두 정치적, 경제적, 전세계의 분위기와 상황에 따라 달라지고 그에 따라 주민들의 요구가 결정된다. 재개발을 하면 분명 도시 미관 뿐만 아니라 안전해진 도로와 편리해진 상권들이 생기고 공급물량이 증가한다. 그러나 분담금을 부담할 수 없는 원주민은 오래 살고 있던 동네에서 나가야할 지도 모른다. 그럼에도 개발을 꾸준히 해야만 아파트가 많아져서 최소한 폭등을 막을 수 있다.

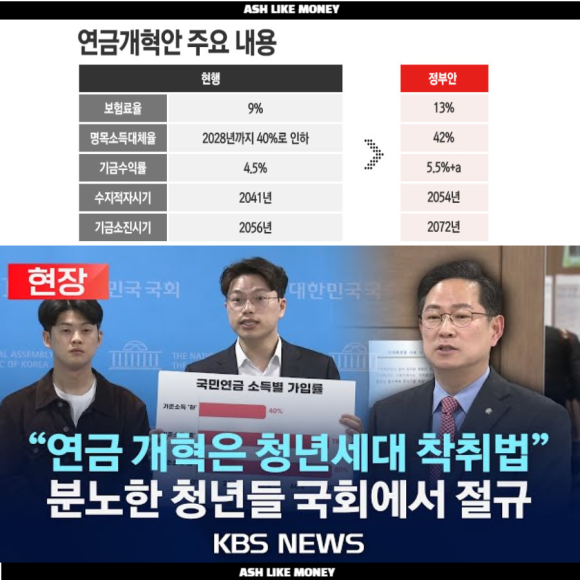

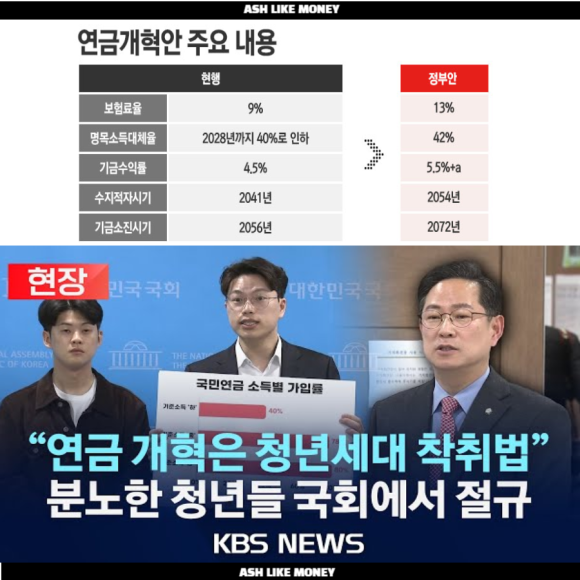

그에 따라 합리적인 가격과 깨끗한 환경으로 주거의 질도 올라간다. 뭐든 좋을 수 없는 것이 선택의 결과이지만, 더 내고 더 받는 102030을 죽여버리는 국민연금처럼은 되지는 않을 것이다. 당장의 이슈보단 미래를 보기 위한 것이 개발압력이 높은 곳은 재개발이 되는 것이 결국 더 유리한 것이다.

컨텐츠

컨텐츠